/Поглед.инфо/ Кои са главните герои на Великата руска революция, които оказаха толкова безпрецедентно влияние върху съдбата на света? Великото се вижда от разстояние, казва поетът. Изминалото столетие ни дава възможност да преосмислим много неща, да оценим значението на всяко поотделно, да установим реалността или утопичността на замислите на главните герои, правомерността на действията им, да проследим какво се е случило по-късно.

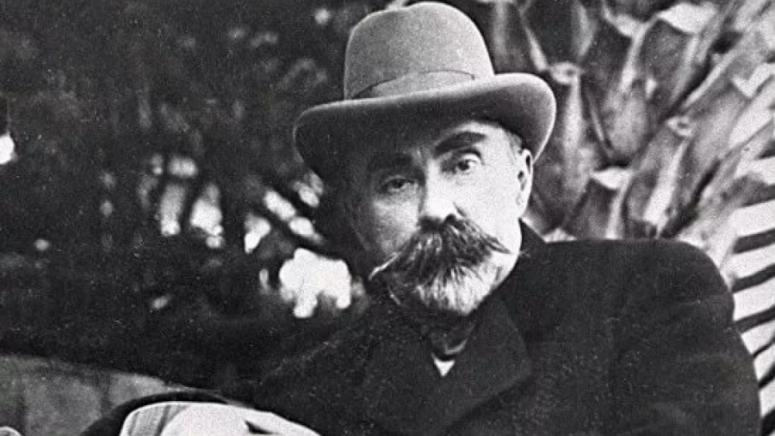

Първата история нека бъде за Георги Плеханов.

Какво знаят сегашните млади поколения за Георгий Валентинович Плеханов? Само това, че в Москва има икономически ВУЗ, който носи неговото име? Но е невъзможно да се разбере смисъла на събитията от 1917 година и тяхното развитие, без да се познава тази удивителна личност. Без Плеханов нямаше да има Ленин, а следователно и цялата многострадална, но и величествена история на нашата държава. Тясното сътрудничество между Плеханов и Ленин, накрая завършва с противоборство. Коя от страните надделя – това е известно. А кой е бил прав – това все още е под въпрос...

(рус.ез.)

Пророчества и ошибки Георгия Плеханова

Кто они, главные герои Великой русской революции, оказавшей столь беспрецедентное влияние на судьбу мира? Большое, говорил поэт, видится на расстоянии: минувшее столетие позволяет многое переосмыслить, оценить значимость каждого из них, удостовериться в реалистичности или утопичности их замыслов, правомерности действий, сверить с тем, что произошло позже. Первый рассказ – о Георгии Плеханове.

Кем был основоположник русского марксизма

Что знает нынешнее молодое поколение о Георгии Валентиновиче Плеханове? Разве лишь то, что в Москве есть экономический вуз, носящий его имя, – Плешка. А ведь понять смысл событий 17-го года и их истоки невозможно без знакомства с этой удивительной личностью. Без Плеханова не было бы и Ленина, а стало быть, и всей многострадальной, но и величественной истории нашего государства. Тесный союз Плеханова и Ленина, правда, под конец уступил место противоборству. Чья сторона взяла верх, известно. А вот кто был прав – до сих пор под вопросом.

Учитель и ученики

Судьба каждого революционера драматична, и Плеханов – не исключение. Выходец из дворянского рода, ещё будучи студентом, бросил вызов правящему монархическому режиму, стал одним из лидеров народников. Он вступил в организацию «Земля и воля», а затем возглавил «Чёрный передел» – тайное общество, имевшее целью экспроприацию крупных земельных собственников в пользу коллективного общинного владения, то есть построения крестьянского социализма.Летом 1876 года мать Плеханова, опасаясь за судьбу 19-летнего сына (род. 11 декабря 1856 г.), умоляла Георгия одуматься. Он пытался объяснить ей, что его решение было логическим следствием той приверженности истине и справедливости, которую она сама ему внушила. Обескураженная ответом, она лишь прошептала: «Но ты же погибнешь…» Он спросил: «А что если бы все так рассуждали?»

Его зажигательные речи (за ним прочно закрепилась кличка Оратор) и яркие обличительные статьи привлекли внимание царской охранки. Пришлось перейти в подполье. Он спал с револьвером под подушкой, учился владеть кастетом и кинжалом, жил по чужим паспортам. Но слежка возрастала. В 1880-м свободолюбец под угрозой неминуемой каторги был вынужден покинуть Родину.

Находясь в эмиграции, он постепенно переходит на позиции марксизма и в 1883 году в Женеве основывает первую российскую марксистскую организацию «Освобождение труда», создаёт «Союз русских социал-демократов за границей». Он уже исходит из того, что Россия встала на путь капиталистического развития и теория Маркса для неё вполне подходит. Он пишет ряд книг, излагавших марксизм применительно к России. В их числе «Социализм и политическая борьба» (1883), «Наши разногласия» (1885). Доказывает, что решающей силой грядущей революции явится не крестьянство, а пролетариат, выдвигает задачу создания рабочей социалистической партии в стране. Его труды по философии, социологии, культуре и истории общественной мысли распространяются в России. Глубокие теоретические идеи облекаются в яркую литературную форму. Плеханов становится властителем революционно-демократических дум. Тогда состоялась его встреча с Ф. Энгельсом, который высоко оценил работу молодого революционера по пропаганде марксизма и переводу ряда произведений на русский язык. После организации в 1889 году II Интернационала Плеханов становится одним из его вождей. В числе его духовных воспитанников Ленин. Они вместе учреждают и руководят газетой «Искра», готовят II съезд РСДРП.

Плеханов думал, что покидает Россию на несколько недель или месяцев, а смог возвратиться домой лишь спустя 37 лет – после Февральской революции. К тому моменту он давно уже конфликтует с большевиками и не принимает Октябрьскую революцию, считая её преждевременной. «Русская история, – говорит он, – ещё не смолола той муки, из которой со временем будет испечён пшеничный пирог социализма». А потому: «Действия большевиков красноречиво доказывают, что горе от ума – не их горе».

Отвергнутый новыми властями, Плеханов оказывается не у дел, его одолевают накопленные болезни. 30 мая 1918 года в возрасте 61 года основоположник русского марксизма уходит из жизни. Его гроб сопровождали многие тысячи людей, но большевики в траурной церемонии не участвовали. Ближайший друг покойного Лев Дейч, который входил в руководство группы «Освобождение труда», прощаясь с ним у могилы, сказал: «У Христа был один только Иуда, а среди учеников Плеханова их было много». При всём неприятии Плеханова в последний период его жизни Ленин в 1921 году признавал: «Нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы изучать – именно изучать – всё, написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей международной литературе марксизма».

Ленин – личная ошибка

В «Политическом завещании» Плеханова (о подлинности которого высказываются сомнения) говорится: «В своей жизни я, как и каждый человек, совершил немало ошибок. Но моя главная, непростительная ошибка – это Ленин. Я недооценил его способностей, не рассмотрел его истинных целей и фанатической целеустремлённости, снисходительно и иронично относился к его максимализму. Я ввёл Ленина в круг известных и влиятельных социал-демократов, опекал его, оказывал всестороннюю помощь и тем самым позволил твёрдо встать на ноги. Больше того: в 1903 году на съезде РСДРП в споре Ленина с Мартовым я поддержал Ленина, что в итоге привело к рождению большевизма. Тогда мне казалось, что постепенно я смогу смягчить позицию Ленина, повлиять в нужном направлении на Мартова и тем сохранить единство партии. Но очень скоро я понял, что единство невозможно, потому что всё, что не по Ленину, – не имело права на существование». На шутливое замечание лидера австрийских социал-демократов В. Адлера об «отцовстве Плеханова в отношении Ленина» Георгий Валентинович ответил: «Если и сын, то, очевидно, незаконный». Противостояние Плеханова с Лениным усиливается в 1914 году с началом мировой войны. Ленин ратует за её превращение в войну гражданскую. Плеханов считает, что рабочему классу и крестьянству следует поддержать буржуазию и власти в борьбе с Германией и её союзниками. Большевики развёртывают критику политики «оборончества» и «социал-шовинизма». Другая сторона называет их «пораженцами». Со временем страсти накаляются до предела.

«Орёл с потухшим взором»

Кульминационный момент в борьбе Плеханова с Лениным начался после Февраля 1917 года. Отречение от престола Николая II и приход к власти Временного правительства застают его и Ленина за рубежом. Они, как и сотни других политэмигрантов, тотчас же решили вернуться в Россию. С разницей в несколько дней их обоих с почестями встречают на Финляндском вокзале в Петрограде руководители революционных партий и толпы людей. Ленин вскоре выступил с «Апрельскими тезисами», призывая к перерастанию буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. По этому вопросу в среде социал-демократов развернулась острая политическая борьба, особо активным был Плеханов. В статье «О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен» он писал: «Если капитализм ещё не достиг в данной стране той высшей своей ступени, на которой он делается препятствием для развития её производительных сил, то нелепо звать рабочих, городских и сельских, и беднейшую часть крестьянства к его низвержению… не менее нелепо звать их к захвату политической власти». Плеханов сравнил Ленина с пациентами чеховской палаты № 6, с гоголевским сумасшедшим Поприщиным, набросавшим строки: «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было чёрт знает что такое».

Считая себя не меньшим, чем Плеханов, теоретиком и продолжателем учения Маркса, Ленин исходил из концепции возможного прорыва капиталистической цепи в наиболее слабом её звене, полагая, что Россия в силу сложившихся обстоятельств является именно таким звеном. Время показало, что «бредовая идея» имела под собой немалые основания. Призывы Плеханова к созданию широкой коалиции Советов и буржуазии, классовому миру на время войны, отсрочки обсуждения земельного вопроса до созыва Учредительного собрания не находили того отклика в массах, на который он рассчитывал. После закончившегося кровопролитием июльского восстания – антиправительственных выступлений, последовавших за военным поражением на фронте и правительственным кризисом – обстановка ухудшалась. Большевики были на нелегальном положении, но настроения менялись в их пользу. Привлекали большевистские лозунги: «Власть – Советам», «Земля – крестьянам», «Фабрики – рабочим», «Мир – народам».Плеханов клеймил Ленина как анархиста, бакуниста, «алхимика революции». Он не жалел сил, чтобы дискредитировать большевиков и даже муссировал сомнительный слух, ходивший в июльские дни в Петрограде, о том, что Ленин – агент Германии. Своего прежнего ученика теперь он называл «демагогом до кончика ногтей». Плеханов приветствовал действия Керенского, направленные на ограничение деятельности большевистской партии после июльских событий, а потом даже подверг критике Временное правительство за недостаточную решимость и энергию в подавлении «анархии». Необходима сильная политика, заявлял он, такая, «где оружие критики уступает своё место критике посредством оружия».

Позиция Плеханова расходилась не только с Лениным и большевиками. По вопросу войны она вызвала охлаждение к нему и его соратников – лидера меньшевиков Ю. Мартова, членов его же группы «Освобождение труда» П. Аксельрода и В. Засулич. Плеханов терял авторитет среди революционеров. Большинство умеренных социалистов стали относиться к нему с недоверием. Он не без оснований сетовал: «Я здесь на обочине жизни». В августе генерал Л. Корнилов вознамерился свергнуть Временное правительство и заменить его военной диктатурой. Власти сочли за лучшее обратиться за помощью ко всем революционным силам, включая большевиков. В результате совместных действий мятеж был подавлен, что принесло большевикам немалые политические дивиденды. На состоявшихся вскоре выборах в Петроградский Совет они получили преобладающее число голосов – мандат на последующее завоевание власти. Наблюдая за этим, Плеханов писал: «Торжество ленинской тактики принесёт с собой такую гибельную, такую страшную экономическую разруху, что весьма значительное большинство населения повернётся спиной к революционерам». Первое случилось, но второго не произошло. За консультацией к Плеханову обращались самые различные политические деятели: адмирал А. Колчак советовался, как преодолеть растущую деморализацию на флоте; монархист М. Пуришкевич упрашивал его взять на себя управление страной. Плеханов бросал упрёки Ленину в том, что он собирает под знамёна «разнузданную рабочую чернь», строит «псевдореволюционные планы» на недоразвитости «дикого, голодного пролетариата». Однако туберкулёз, которым он страдал с 1880-х годов, приближал к концу. С годами и болезнью его отнюдь не простой и до этого характер, увы, не становился лучше. Разрыв отношений с прежними единомышленниками и соратниками вёл к изоляции. Его давний друг и биограф О. Аптекман писал: «Орёл с подбитыми крыльями, орёл – с потухшим взором…»

Сделав огромный вклад в развитие общественной мысли, Плеханов стал относиться к марксизму почти как к Евангелию, а не к постоянно растущему и зеленеющему дереву. По вопросам революционной теории и практики начал уступать Ленину, который намного лучше знал реальную расстановку сил в России, пытался находить ответы на конкретные вопросы жизни и не боялся рисковать, пытаясь подчинить каноны марксизма свершению социалистической революции. И Ленин, конечно, победил Плеханова неслучайно. Но не оказалась ли эта победа «пирровой»?

Провидения

С горечью встретив Октябрь, Плеханов не исключал, что большевики взяли власть надолго, и полагал, что при таком сценарии через пять лет это приведёт к монополии одной партии на власть, а через десять – к диктатуре одного человека. Он утверждал, что крестьянство, получив землю, не будет развиваться в сторону социализма, а надежда на скорую революцию в Германии нереальна. Один из лидеров эсеров Б. Савинков предложил Плеханову возглавить антибольшевистское правительство, но тот отказался: «Я сорок лет своей жизни отдал пролетариату, и я не буду его расстреливать даже тогда, когда он идёт по ложному пути». Как-то он поделился с женой, глубоко, видимо, мучившим его вопросом: «Не слишком ли рано мы в отсталой, полуазиатской России начали пропаганду марксизма?».

В своей последней статье «Буки Аз-Ба», написанной в январе 1918 года, Плеханов подметил: «Учредительное собрание, которое разогнали на этих днях «народные комиссары», обеими ногами стояло на почве интересов трудящегося населения России. Разгоняя его, «народные комиссары» боролись не с врагами рабочего класса, а с врагами диктатуры Смольного института (большевиков)… Их диктатура представляет собой не диктатуру трудящегося населения, а диктатуру одной части его, диктатуру группы. И именно поэтому им приходится всё более и более часто учащать употребление террористических средств».

Успех большевиков он связывал с недостаточной сознательностью пролетариата и пороками земельной реформы 1861 года. «Троцкий, Ленин и другие, двадцать лет шедшие с марксистами, в сущности, сделались народниками после Февральской революции. Они следуют совету Бакунина, который находил, что революционеры должны опереться не на организованных рабочих, заражённых государственностью, а на малосознательные массы, преступный элемент и т.д.».

Плюсы и минусы

Предсказания Плеханова в чём-то действительно оказались пророческими. Последовали Гражданская война, интервенция и голод, что заставило Ленина в 1921 году отступить от «военного коммунизма» к НЭПу. Впоследствии революция стала пожирать своих детей, а общество превращаться в нечто подобное некогда существовавшему азиатскому строю, где государство-Левиафан на базе общественной собственности на землю подвергало эксплуатации своих подданных.

Но ведь это лишь одна сторона медали. Есть и другая – грандиозные успехи. В кратчайшие сроки была проведена индустриализация, а по темпам роста промышленности СССР шёл впереди планеты всей. И всё это происходило на фоне небывалого по своим размахам в истории капитализма экономического краха. У нас же были изжиты кризисы и ликвидирована безработица. Миллионы людей получили доступ к бесплатной медицинской помощи и образованию. Резко повысился культурный уровень населения. Проведя мобилизацию, СССР разгромил Гитлера и одержал Победу в Великой Отечественной войне, а затем быстро восстановил народное хозяйство. Мы первыми запустили искусственный спутник Земли и первыми направили человека в космос. Советский Союз стал одной из двух мировых супердержав. Граждане страны с уверенностью смотрели в будущее. И даже изгнанный Сталиным из страны Троцкий в середине 30-х годов признавал, что «социализм доказал своё право на победу не на страницах «Капитала», а на хозяйственной арене, составляющей шестую часть земной поверхности». Так стоило ли ограничиться Февральской революцией и ждать, пока производительные силы достигнут уровня, достаточного для постановки вопроса о необходимости свершения соцреволюции? Представляется, что концепция «слабого звена» в цепи империализма не лишена глубокого смысла и большевики, «штурмуя небо», выражали чаяния большинства обездоленного населения. Этим объясним их приход к власти и их успех. Временное правительство не имело ясной программы развития, проводило курс, не представлявший достойной альтернативы действиям большевиков и их харизматического и пламенного вождя. Но большевики не предвидели будущей угрозы перерождения власти в партийно-государственную бюрократию, не подконтрольную народу и таящую в себе побеги будущей гибели далёкого от идеалов марксизма строя.

Актуальность идей

Поздний Плеханов высказывает мысль, что в связи с прогрессом производительных сил концепция диктатуры пролетариата в будущем утратит свою силу, передовой и многочисленной прослойкой общества станет не пролетариат, а интеллигенция. В связи с этим верх могут взять гуманистические начала, а классовые противоречия станут смягчаться. Эта идея позже высказывалась и другими исследователями (см., например, статью о Дж.К. Гэлбрейте – «ЛГ», № 26, 2017). С упомянутой гипотезой соседствует и тезис Плеханова о возможности эволюции капитализма в направлении смешанного общества «с развитой системой социальной защиты». «Я не вижу нужды, – писал он, – в попытках предвосхитить конкретные черты последней стадии, на которой элементы капитализма и социализма могут долго идти рядом, в чём-то конкурируя, а в чём-то дополняя друг друга. В дальнейшем капитализм может умереть сам, медленно и безболезненно, но потребуется для этого как минимум столетие, а возможно, и не одно». Это ли не предтеча теории конвергенции, или нового интегрального общества, получающей теперь всё большее признание?

Думается, что Плеханов увидел бы реализацию многих своих идей в Китае и Вьетнаме. Там, в отличие от нас, прошли грамотные реформы, компартии превратились в организации, проводящие преобразования не под лозунгами усиления классовой борьбы, а напротив, привлекающие к социалистическому строительству все основные слои населения, даже верхушку буржуазии. Если бы история пошла по Плеханову, то не было бы братоубийственной Гражданской войны, не было бы масштабного красного и белого террора. Но история не знает сослагательных наклонений. И то, что случилось, несмотря на все негативные издержки, всё же оказало и положительное влияние на весь мир. Капитализм под влиянием Октября и социалистических преобразований у нас, какими бы жёсткими они ни были, социализировался, улучшил положение трудящихся. Благодаря Октябрю рухнула колониальная система империализма. Хотя история социализма в нашей стране подтвердила многие из опасений Плеханова, «дело Ленина» продолжалось свыше семи десятилетий и подтолкнуло к революциям и другие страны, некоторые из которых продолжают идти социалистическим курсом. Первое издание социализма дало богатейшую практику. Попытки создания справедливого общества будут продолжаться и впредь. Опыт наших ошибок и достижений пригодится. Путь, предлагаемый Плехановым, остался альтернативой, но он не был проверен экспериментально. И нельзя исключать при этом сценарии значительно худший вариант – ведь Временное правительство и Керенский вели Россию к катастрофе и распаду страны.

Плеханов ввёл марксизм в нашу страну и был его блистательным крестоносцем. Его произведения и интеллект ставят его в один ряд с Белинским, Герценом и Чернышевским. И несмотря на некоторые ошибки, духовная фигура Плеханова достойна, чтобы вновь поднять её во весь рост. В труде «К вопросу о роли личности в истории» Плеханов заметил: «В нравственном смысле велик каждый, кто, по евангельскому выражению, «полагает душу свою за други своя».

Так он и жил.